初心者必見!リアル絵が上達するぬり絵

この記事でわかる絵のコツ

・この記事では、

✅リアル絵が上達する練習用のぬり絵

を用意しました。

上達する理由もあわせて、やり方を解説

したので、ぜひ体験してみてください。

目次

☑なぜ、ぬり絵がリアル絵の練習になるのか?

・モノをスケッチする力

・影の輪郭を捉える力、影の濃淡を判断する力

☑リアル絵をぬり絵で体験しよう!

・ダウンロードはこちらから

・用意するもの

・ぬり絵のやり方

☑さいごに

なぜ、ぬり絵がリアル絵の練習になるのか?

・リアル絵の書き方を考えると、

必要なスキルは大きく

✅ モノをスケッチする力

✅ 影の輪郭を捉える力

✅ 影の濃淡を判断する力

の3つと、

✅ ぬり絵をキレイに塗る力

なんです。

・これっては言いかえると、

最初の3つさえできれば、

リアル絵は誰でも描ける

ってことなんです。

・そこで、このぬり絵では

✅ 最初の3つはぬり絵で用意します

✅ リアル絵を塗って完成させる

おいしいとこだけ体験しよう!

というわけです。

■モノをスケッチする力

・「モノをスケッチする力」とは、

■スケッチが上手に描けるか

↓

■形を分析して、理論的に書き写す

力があるか?

ということです。

・スケッチが上手くなるコツについては、

別記事で書いているので、そちらも

参考にしてくださいね。

■ラテアートのコーヒーカップの描き方

※簡単なスケッチ練習ができます。

■絵が上手くなるスケッチのコツ

-スプーンを描く

※モノの形をどうやって書き写せば

いいのか、詳しく説明しています。

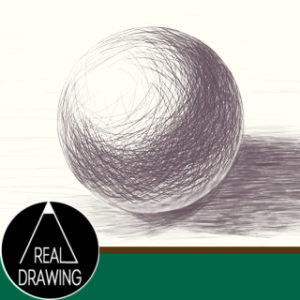

■影の輪郭をとらえる力

■影の濃淡を判断する力

・ふつう、影の濃淡に境界線なんて無い

ですよね。

・でも、リアル絵を描くときの手順は、

■HB,B,2B,3B…

という感じで、段階的に影をつける

■最後にティッシュとかで、影の段差

の部分をボカして、段階的になってた

影をなめらかにする。

という手順を踏むことになります。

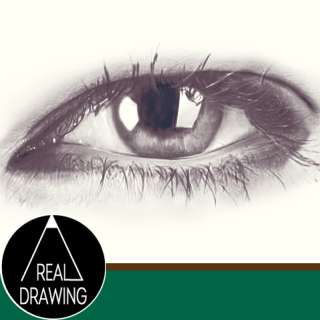

・つまり、影のつき具合をみて

あぁ、ここらへんで、影が1ランク

暗くなってるな

みたいに、影の輪郭をとらえる力が必要

となるんです。

・実際は、こんなイメージですね。↓

・この

「影の輪郭のとらえ方」

について、具体的には別記事で書いて

いるので、参考にしてくださいね。

■リアル絵の影の描き方(基本編)

-影は階層で描ける

■リアル絵の影の描き方(応用編)

-影は階層で描ける

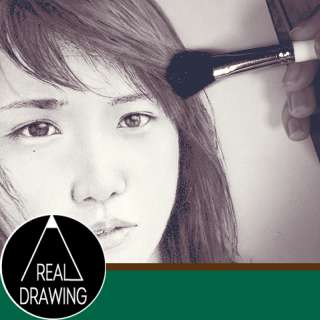

リアル絵をぬり絵で体験しよう!

■ダウンロードはこちらから

・以下のリンクから

✔ ぬり絵

✔ 凡例

のpdfファイルをダウンロードしてください。

・ぬり方の説明は、

✔ テキスト版(この記事の後半にあります)

✔ 動画版

のどちらも同じ内容です。

■用意するもの

✔ 鉛筆 または シャープペン(1本)

✔ 消しゴム

✔ ティッシュ

■ぬり絵のやり方

・「ぬり絵」と「凡例」をダウンロードして

印刷してください。

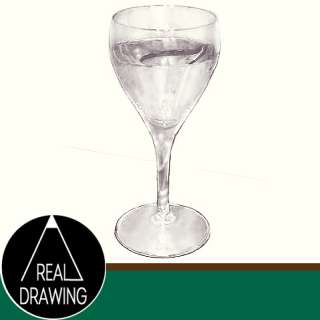

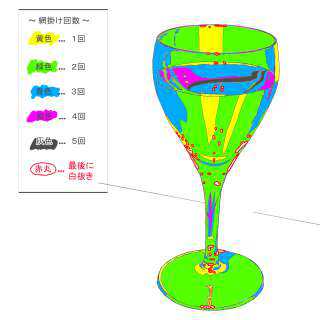

・「凡例」はこのように色分けされています。

これを見て、位置を確認しながら塗って

いきます。

■手順1

・まずは、全体をたて線で網掛けします。

✔ あまり筆圧をかけないように、鉛筆を

少しだけ寝かせて書いてください。

✔ 面積が広い部分は、短い線で少しずつ

網掛けしてもらえればOKです。

■手順2

・斜線で2回目の網掛けをします。

・黄色の部分以外、つまり緑、青、紫、灰色

の部分に網掛けしてください。

■手順3

・手順2と逆向きの斜線で3回目の網掛け

をします。

・青、紫、灰色の部分に網掛けします。

■手順4

・横線で4回目の網掛けをします。

・紫、灰色の部分に網掛けしてください。

■手順5

・最後、5回目の網掛けをします。

網掛けの向きはどの方向でもOKです。

・灰色の部分に網掛けします。

■手順6

・ティッシュを指に巻き、全体をこすって

ぼかします。

網掛けの線が目立たなくなるくらいで

OKです。

力を入れ過ぎるとムラになるので、

やさしく撫でる感じでこすりましょう。

■手順7

・仕上げに光を入れます。

消しゴムの角を使って、凡例を見ながら

赤丸の部分を白く抜いてください。

光が反射して光っているように見える

ようになったら、完成です。

さいごに

・いかがだったでしょう?

・慣れてきたら、今度は下描きのグラスの

絵から、自分で描いてみてください。

すると、影の境い目の線がなくなるので、

こんな感じで描けるようになります。

ぜひ、チャレンジしてみてくださいね!

最後まで読んでいただき

ありがとうございました

こちらの記事もオススメ

作者の「次もいい記事を書くぞ!スイッチ」はコチラ!

↓↓↓

この下のSNSボタンをポチッと押すと

お友達にこの記事を紹介をできます