さよなら塗りムラ|筆圧を一定にする4つのポイント

この記事でわかる絵のコツ

・リアルな絵の描き方で多い悩みの

ひとつとして、

広い面積をキレイに塗りたいのに

塗りムラになってしまう

ということをよく聞きます。

⇒じつは、この「塗りムラ」は、

4つのポイントを実践することで

劇的に改善

するんです。

・この記事では、

✅筆圧を一定にすれば塗りムラ

がなくなるということ

✅筆圧を一定にするための

4つのポイント

について解説するので、

塗りムラで困っている

という人は、ぜひ読んでみてください。

目次

✅筆圧一定は、リアル絵を描く上で

欠かせないテクニックです

✅筆圧を一定にして塗る4つのポイント

✅ポイント1:鉛筆の角度

✅ポイント2:鉛筆を紙に押し付ける力

✅ポイント3:鉛筆を動かすスピード

✅ポイント4:鉛筆の芯先のとがり具合

✅さいごに

筆圧一定は、リアル絵を描く上で欠かせないテクニックです

・リアル絵では、10H ~ 10B のいろいろな

濃さの鉛筆を使い分けることで、濃淡を

コントロールします。

逆にいうと、例えば2Bの鉛筆で塗っている

ときは、全て2Bの濃さで一定にさせたい

わけですね。

塗っている途中で筆圧が変化してしまうと

自分の思い通りに塗れないうえに、塗りムラ

になってしまうというわけです。

筆圧を一定にして塗る4つのポイント

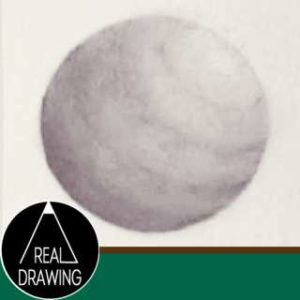

■塗りムラは、筆圧を一定にするとなくなります。

・たとえば、スベスベの肌を塗ろうとしたときに、

筆圧が変化すると「塗りムラ」となってしまい、

肌荒れみたいな絵になってしまいます。

・筆圧変化の原因は、次の4つです。

✅ 鉛筆の角度

✅ 鉛筆を紙に押し付ける力

✅ 鉛筆を動かすスピード

✅ 鉛筆の芯先のとがり具合

この4つについて、お話します。

ポイント1:鉛筆の角度

・まずは「鉛筆の角度」です。

✅圧力は接地面積が小さければ小さいほど

力は一点に集中します。

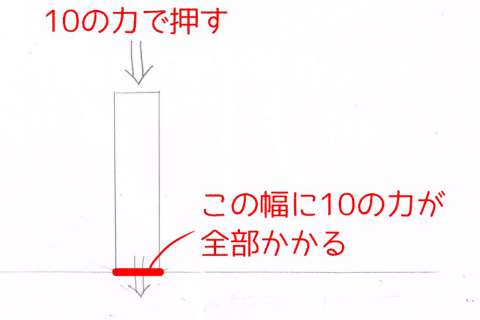

■ 例えば、この図のように

10の力が加わったとき、接地面積が1で

あれば、その1点に力は10かかります。

筆圧を一定にする方法1

ーーーーーーーーー+---------+

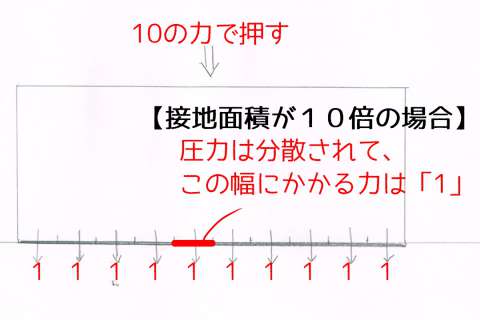

■ これが

接地面積が10倍になれば

同じ10の力が加わったとしても、

力は1づつに分散されます。

筆圧を一定にする方法2

✅これを、鉛筆の角度で考えると次のようになります。

■鉛筆を立てる

芯の先しか紙に当たらないので、

筆圧は高くなる = 色が濃くなる

■鉛筆を寝かせる

芯の広い面が紙に当たるので、

筆圧は低くなる = 色がうすくなる

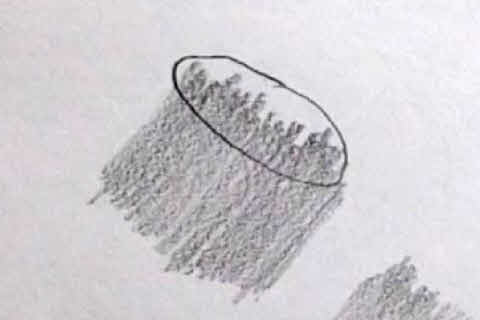

✅通常、広い面積を塗る場合は、下の写真のように

鉛筆を寝かせて塗っていきますよね。

このとき、同じ筆圧で塗っていく場合は、

常に鉛筆の寝かせ具合を一定に保つ

ということを意識することが重要なのです。

ポイント2:鉛筆を紙に押し付ける力

✅当たり前ですが、

押し付ける力が変われば筆圧は変わる

に決まってますよね。

でも、ずっと同じ強さで鉛筆を動かし続ける

のは、非常に難しいです。

✅これを解決する方法は、

鉛筆を指で無理に紙に押し付けない

ということです。

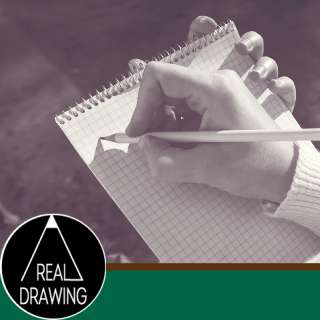

✅もう一度、この写真の持ち方を見てください。

これは、

✔ 人差し指と中指に鉛筆をのせる

✔ 親指は支えるだけ

という持ち方をしています。

この持ち方であれば、 鉛筆の重さだけで

塗ることができます。

✖ 親指で上から押さえつけないよう注意!

鉛筆の重さだけで塗っていけば、

かなり一定の筆圧で塗ることができます。

ポイント3:鉛筆を動かすスピード

・次に「鉛筆を動かすスピード」です。

✅動かすスピードが変化すれば、筆圧も

変わってきてムラができる

⇒常に一定のリズムで鉛筆を動かすことを意識します。

✅鉛筆が往復するときの

✔ 動き出す部分

✔ 止まる部分

は重要です。

筆圧を一定にする方法3

この部分が一番無意識に力が入りやすく、

色が濃くなりやすい部分です。

✅このムラを無くす方法は、

鉛筆を早く動かしすぎない

ということです。

特にHBより硬い鉛筆を使う時は、塗りムラ

の修正が難しいので、丁寧に鉛筆を動かす

ようにしてください。

ポイント4:鉛筆の芯先のとがり具合

・最後に「鉛筆の芯先のとがり具合」です。

✅鉛筆を使うと、芯先は徐々に丸くなります。

尖っていた鉛筆が丸くなる

⇒ 芯の接地面積が増える

⇒ 筆圧が下がる

⇒ 筆圧が変化するので塗りムラになる

こんな流れになります。

ですので、鉛筆の芯先のとがり具合には

常に注意しましょう。

✅鉛筆を寝かせて使っているとき。。

定期的に鉛筆を少し回転

させながら使います。

使いづらくなってきたら鉛筆を削りましょう。

✅鉛筆を立てて使っているとき。。

回転させても意味ないです。

丸くなってきたなと思ったら

早めに削りましょう。

さいごに

・この4つのポイントに注意して描くと

仕上がりがかなり変わります。

・また、鉛筆の筆圧は持ち方によっても

大きくかわります。

リアル絵・デッサンの鉛筆の持ち方

こちらの記事を読まれていない方は、

合わせて読んでいただくと、

より深く理解できるかと思います。